こんにちは、Dayです!

このブログでは、最新の脳科学論文を一般の方にも楽しめるようにわかりやすくまとめています。

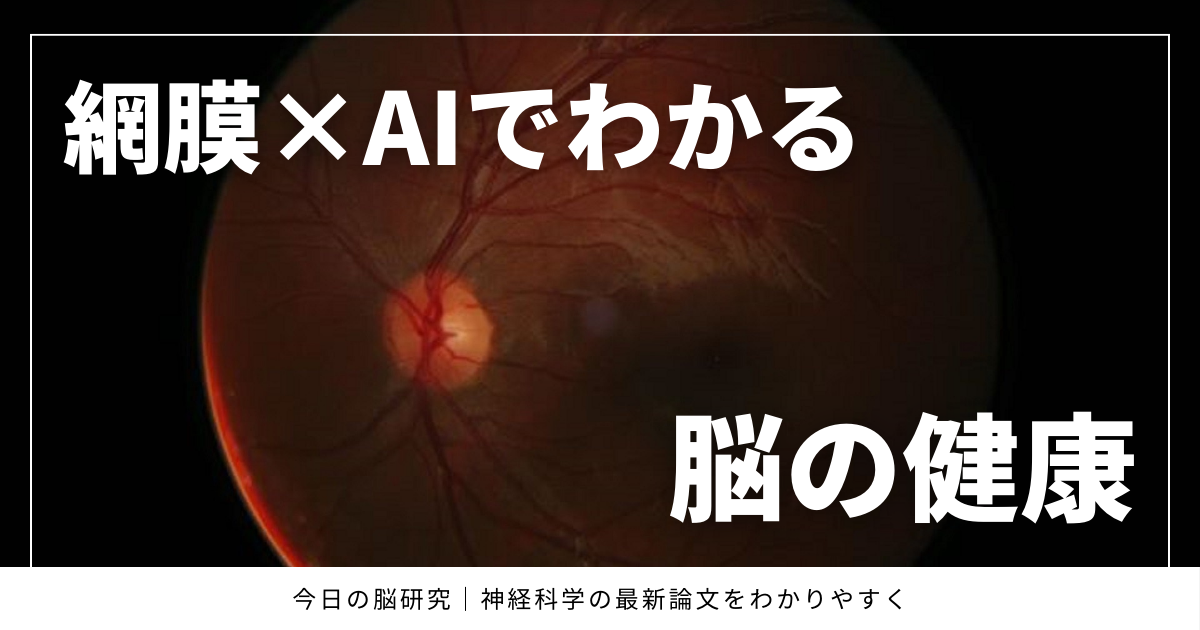

今回のテーマは「網膜写真からAIが読み解く“脳の老化度”と認知症リスク」についてです。

近年、目の奥を撮影するだけで体や脳の健康状態がわかる研究が進んでいます。

今回ご紹介するのは、AI(人工知能)が網膜写真を解析し、“脳がどれくらい老化しているか”を推定できるという最新の科学成果です。

そして驚くことに、その指標が将来の認知症リスクとも関係していることがわかってきました。

難しい専門知識がなくても、「なぜ目で脳がわかるのか?」「AIはどんな風に役立つのか?」を楽しく理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

本記事は、以下の研究をもとにしました。

Sim, D., Zhang, L., Zhang, J., Feng, L., Liu, J., & Cheung, C. Y. (2025). A deep‐learning retinal aging biomarker for cognitive decline and incident dementia. Alzheimer’s & Dementia. Advance online publication.

https://doi.org/10.1002/alz.14601

はじめに ― 目で脳がわかる時代に?

「認知症をもっと早く見つけられたら…」――これは多くの人が抱く願いではないでしょうか。

近年の研究で注目されているのが、「目と脳のつながり」です。網膜は脳の神経の一部と直結しているため、目の状態を調べることで脳の健康を間接的に知ることができると考えられています。

従来はMRIや血液検査のように大がかりな方法でしかわからなかったことが、網膜写真をAI(人工知能)が解析するだけで、“脳の老化度”や“認知症リスク”を予測できる可能性が出てきました。

「目の写真で脳の未来が見える」――そんなSFのような世界が、科学の進歩によって少しずつ現実に近づいています。本記事では、最新研究をもとに、その仕組みと可能性をわかりやすく解説していきます。

なぜ網膜から脳の老化がわかるのか

網膜は、単なる「目の奥の膜」ではありません。実は脳と同じ神経組織からできており、「脳の一部が目の奥まで伸びている」と表現する研究者もいるほどです。そのため、網膜の状態を調べることは、脳の健康を“のぞき見る”ことにつながります。

脳が老化すると、血流や神経細胞の働きが変化しますが、その影響は網膜の血管や組織の微細な変化として現れます。

つまり、網膜は脳の老化を映し出す鏡のような存在なのです。

さらに近年は、AI(人工知能)の登場によって、人間の目では気づけないほど小さなパターンを画像から検出できるようになりました。これにより、網膜の写真から「実年齢よりも老けているかどうか」や「脳の健康状態のズレ」を測ることが可能になりつつあります。

簡単に言えば、網膜は「脳の健康診断チケット」のようなもので、そこに隠れた情報をAIが読み取ることで、将来のリスクを早めに察知できるかもしれないのです。

最新研究の概要 ― AIで網膜写真を解析

今回ご紹介する研究では、シンガポールの大規模な住民データをもとに、網膜写真をAI(人工知能)で解析し「脳の老化度」を推定する方法が開発されました。研究チームは、数千枚におよぶ網膜写真を深層学習と呼ばれるAI手法で学習させ、写真から“網膜年齢”を予測するモデルを作成しました。

この“網膜年齢”とは、実際の年齢と比べて網膜がどれくらい老けているかを示す指標です。たとえば、60歳の人の網膜が「65歳」と判定されれば、脳も同じように通常より早く老化している可能性がある、という考え方です。

研究では、網膜年齢と認知機能テストの結果を比較し、さらに数年間の追跡を行って認知機能の低下や認知症の発症リスクとの関連を調べました。その結果、網膜が実年齢よりも老けている人ほど、将来の認知機能低下が速く、認知症を発症する確率も高いことがわかったのです。

つまり、AIによる網膜写真の解析は、「脳の未来を予測する新しい健康チェックツール」として活用できる可能性があることが示されました。

研究でわかったこと ― 網膜の老化と認知症リスクの関係

研究の結果、AIが解析した「網膜年齢」と実際の年齢の差(=網膜老化ギャップ)が大きい人ほど、将来的に認知機能が低下しやすいことが明らかになりました。

具体的には、網膜が実年齢よりも「老けている」と判定された人では、数年後に記憶力や判断力のテスト成績が下がりやすく、さらに認知症を発症するリスクも高いことが確認されたのです。

この関連は、年齢や性別、生活習慣などの要因を調整した後でも残っており、網膜の老化度そのものが独立した予測因子になり得ることを示しています。つまり、「同じ年齢の人でも、網膜が老けているかどうか」で将来のリスクが変わる可能性があるのです。

この成果は、網膜写真を使って「脳の老化スピード」を測り、認知症を発症する前の段階でハイリスク群を見つけられるかもしれないという点で大きな意義があります。従来の大がかりな検査に比べて、身近な眼科検査でこうした情報が得られる可能性があるのは、多くの人にとって朗報といえるでしょう。

科学としてのおもしろさ ― 未来を映す「目」とAIの力

今回の研究の魅力は、なんといっても 「目で脳の未来をのぞける」 という発想にあります。網膜は脳と直結した神経組織ですが、これまでは単なる眼科検査の対象でした。それが、AIの力を借りることで「脳の老化度」や「将来の認知症リスク」を映し出す“未来予測の窓”になるかもしれないのです。

さらにおもしろいのは、私たち人間の目では気づけない微細な変化を、AIが網膜写真から読み取っている点です。医師が「正常」と判断する画像の中にも、AIはすでに脳の老化のサインを見抜いているかもしれません。まるでSF映画のように、日常のシンプルな検査が「未来の健康診断」へと変わる可能性があるのです。

こうした「生物学(脳と網膜)」と「テクノロジー(AI解析)」の組み合わせは、従来の医学だけでは到達できなかった新しい発見をもたらしています。科学が異なる分野をつなぐことで、私たちの未来をより早く、より正確に予測できる時代が近づいているのです。

日常生活へのヒント ― 健康診断に応用できる可能性

今回の研究成果は、すぐに病院で使える段階ではありませんが、将来的には健康診断や眼科検診に新しい選択肢が加わるかもしれません。

現在の認知症リスクチェックは、MRI検査や詳細な神経心理検査など、時間や費用のかかる方法が多いのが現状です。しかし、網膜写真は眼科や一部の健康診断で日常的に撮影されており、負担も少なく、短時間で済みます。もしAI解析が導入されれば、「いつもの眼底写真から脳の健康状態もチェックできる」という未来が実現するかもしれません。

これにより、症状が出る前にリスクの高い人を見つけ、生活習慣の改善や予防的なサポートにつなげられる可能性があります。例えば、運動・食事・睡眠の工夫を早めに始めることで、認知症の発症を遅らせることができるかもしれません。

つまり、この研究は「難しい検査が必要な特別な人」だけでなく、誰にでも身近な“目の検査”を通じて脳の健康を守れる時代につながる第一歩だといえるのです。

研究の限界と今後の課題

今回の研究はとても期待の持てる成果ですが、いくつかの限界もあります。

まず、研究対象となったのはシンガポールの住民で、主にアジア系の集団でした。そのため、人種や生活習慣が異なる他の国や地域でも同じように当てはまるかは、今後の検証が必要です。

また、AIがどのような特徴を手がかりに「網膜の老化度」を判断しているのかは、完全には解明されていません。

つまり、“なぜ”その人が高リスクと判定されたのかを説明するのが難しいという、AI特有の“ブラックボックス”問題も残っています。

さらに、網膜の老化と認知症の関係は「関連性」を示したものであり、直接的な「原因」を証明したわけではありません。網膜の変化が脳の老化を反映しているのか、それとも別の要因が関係しているのかは、今後の研究でより深く調べる必要があります。

今後は、多様な人々を対象にした国際的な研究や、長期的な追跡調査が不可欠です。そして、実際の医療現場でどのように導入できるのか、費用や倫理面も含めた検討が進められることが期待されています。

まとめ ― 網膜とAIが切り開く認知症予防の未来

今回ご紹介した研究は、「目の写真からAIが脳の老化度を推定し、将来の認知症リスクを予測できるかもしれない」という新しい可能性を示しました。網膜は脳と直結した神経組織であり、そこに現れる小さな変化をAIが読み取ることで、これまで見逃されていた“未来のサイン”を発見できるようになったのです。

もちろん、まだ国や人種を超えた検証や実用化に向けた課題は残っています。それでも、負担の少ない検査から脳の健康状態を知り、早い段階で予防や生活改善につなげられる未来は、多くの人にとって大きな希望になるはずです。

「目は脳の窓」とよく言われますが、AIの登場によってその窓はこれまで以上にクリアになりつつあります。網膜とAIの組み合わせが、認知症の早期発見や予防の最前線を切り開く日も、そう遠くないのかもしれません。

コメント